Pour aller à l'un des chapîtres suivants, cliquez sur l'image.

Le temps passe… le souvenir reste

L'aniversaire de la libération de Berviller, le 28 novembre 1945, est l'occasion d'accorder une pensée aux enfants du village morts en soldats pour défendre leur pays, qui, selon l'époque, n'était pas toujours le même.

Le temps passe, le souvenir reste… encore faut-il le ranimer de temps à autre. Pour ne pas oublier les soldats et les périodes affreuses des guerres de 1914-18 ou 1939-45, nous avons les journées du 8 mai et du 11 novembre. La défaite de 1870-71 est oubliée et les batailles napoléoniennes sont totalement sorties de notre mémoire.

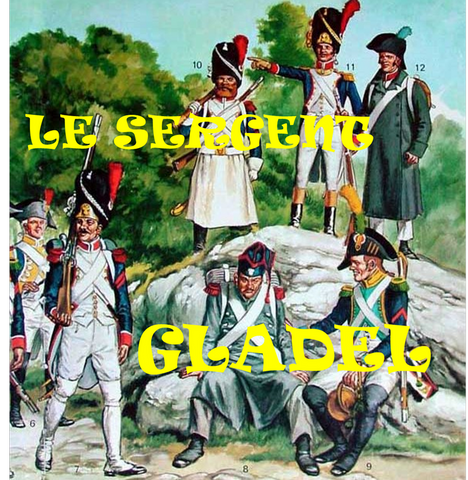

Or ces guerres, dites napoléoniennes, ont déchiré l'Europe de 1800 à 1815 et ces grandes batailles qui opposaient des dizaines de milliers de soldats étaient de fantastiques morceaux de bravoure. Oubliés, tous ces valeureux grenadiers et grognards, oubliés mais peut-être pas tout à fait.

Tombés des deux côtés

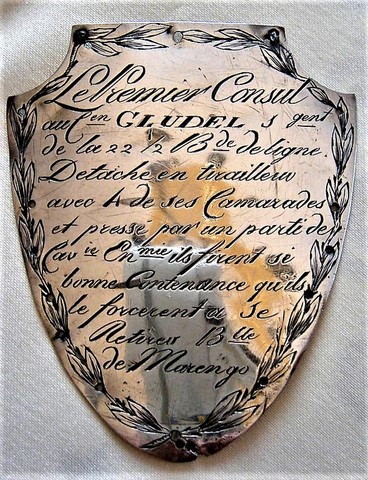

Dans nos archives, il est signalé qu’entre 1748 et 1871, 25 Bervillerois sont morts pour la patrie, comme on a coutume de dire. Le soldat le plus connu qui a servi la France et l’empereur Napoléon 1er pendant cette période était le sergent Jacques Gladelle, né à Berviller en1773. Celui-ci se distingua à la bataille de Marengo, au cours de laquelle, avec 4 de ses camarades, il a mis en déroute un escadron de la cavalerie autrichienne. Pour ces faits, il fut décoré de la légion d’honneur par l’empereur. Le sergent Gladelle est revenu dans ses foyers à Berviller où il est mort en 1860 à l’âge de 87 ans.

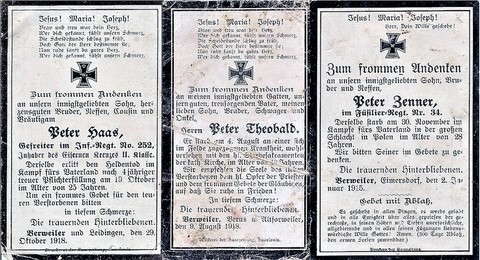

Pendant la première guerre mondiale (14-18), les jeunes gens de chez nous ont été incorporés dans l’armée allemande, la Moselle et l’Alsace faisant partie de l’empire allemand après la défaite de 1871. Ils ont donc été obligés de se battre avec les Allemands pendant la guerre 14-18. Huit d’entre eux tombèrent sur les champs de bataille : Zenner Jean, Zenner Pierre, Kissel J.P., Zeller Jean, Haas Pierre, Haas Jean, Théobald Pierre, Schwartz Michel.

"À nos morts"

Ceci est sans doute la raison pour laquelle on a inscrit sur le monument "À nos morts" et non "Morts pour la France".

L e 25 juillet 1940, la Moselle est séparée du reste de la Lorraine et intégrée comme un nouveau territoire du Reich. Cette annexion se traduisit par quatre années de souffrances pour les Mosellans, expulsés, transplantés ou opprimés, et par la disparition de milliers de jeunes gens, incorporés de force dans l'armée allemande, les « malgré-nous », mais aussi de civils sous les bombes des belligérants. Pendant la 2eme guerre mondiale, un jeune soldat de Berviller, Kieffer Jean-Pierre, tomba sur le champ d’honneur, en mai 1940 dans la Marne. Trois autres, Ehl Victor, Haas René et Schmitt Pierre, incorporés comme « Malgré-nous », sont morts en Russie. Un cinquième, Plontz Jean-Pierre, est mort au camp de concentration de Halberstadt.

Le vieux chêne de chez nous

Emblème de la force, le chêne a toujours régné en maître dans les forêts. Déjà pour les Gaulois, c’était un arbre sacré et si Saint Louis y rendait la justice, à Berviller, l’instituteur Ehl Jean-Pierre, faisait l’école à ses jeunes écoliers, sous un grand chêne.

Chaque commune possède son vieil arbre, parfois plusieurs fois centenaire, devenu célèbre pour une raison ou pour une autre. Berviller a bien sûr le sien : un arbre à la circonférence du tronc remarquable de 4,80 mètres. Ce géant est un chêne qui se dresse à l’orée de la forêt du Jungenwald. La circonférence d’un chêne augmentant d’environ 2,5 cm par an, l’âge de notre vénérable vieillard tournerait autour de 200 ans.

Notre arbre a pourtant une histoire transmise par le prisme déformant du bouche à oreille. Il serait l’arbre de la Liberté planté en 1789, ce qui lui donnerait 228 ans. L’histoire, bien réelle, des forêts communales confirmerait plutôt cet âge.

Ne disposant sans doute pas de terre cultivable suffisante pour nourrir sa population croissante, les Bervillois sollicitèrent du roi Louis XIV, en 1746, par la voie hiérarchique de l’époque, l’autorisation de défricher un bois situé au lieu dit « Hesselter ». C’est en 1773 que cette demande reçut l’accord de la haute autorité avec pour condition de remplacer ce bois par une forêt nouvelle. Suivirent de longues années de défrichage et de mise en culture en même temps que naissait, en un terrain pierreux et peu fertile, une forêt nouvelle : le Jungenwald.

C’est donc, sans aucun doute, vers la fin du 18e siècle que notre vénérable chêne est né avec cette jeune forêt (Jungenwald veut dire jeune forêt).

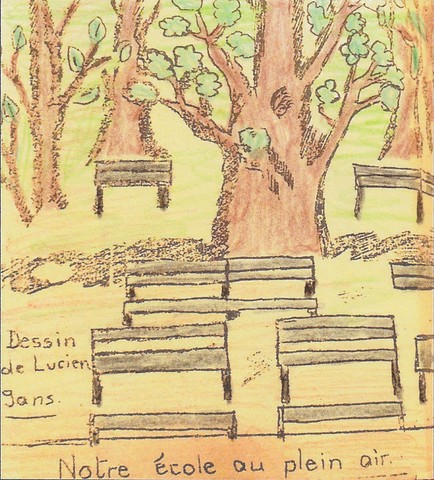

L’école à l’ombre de notre grand chêne

Certains septuagénaires, dont je fais partie, se souviennent sans aucun doute du bon vieux temps des années 50 (1952 exactement), où notre maître d’école, monsieur Ehl Jean-Pierre, nous faisait la classe sous le grand chêne. Les après-midi, par beau temps, il emmenait sa troupe d’écoliers de 6 à 14 ans vers la forêt du Jungenwald et son terrain herbeux qui, en ce temps là, servait de place de sport et de terrain de football à la jeunesse de Berviller. Tous étaient chargés d’un outil, qui d’une hachette, d’une scie ou d’une massette, qui d’une pelle, d’une pioche ou de planches. Pendant que les filles égalisaient et nettoyaient le terrain autour du tronc de l’arbre, les garçons coupaient des piquets, sciaient les planches et fabriquaient des tables et des bancs sous l’œil attentif du maître. Certains revenaient même après la fin des classes pour continuer ce travail qui leur plaisait et au bout de quelques jours, notre classe en plein air était achevée.

Dès lors, pendant les dernières semaines de l’année scolaire, (nous avions classe jusqu’au 14 juillet), les après-midi où il faisait beau, M. Ehl nous faisait la classe sous « notre grand chêne ». Les leçons d’histoire, de géographie, d’observation et parfois aussi de calcul, de français et même la dictée nous semblaient plus faciles et moins rébarbatives à l’ombre fraîche des arbres et agrémentées par le chant des oiseaux.

Aujourd’hui, les autorités et les parents crieraient au scandale ! Faire transporter et travailler des enfants avec ces outils serait impensable ! Et pourtant, jamais un accident et il n’en reste que des souvenirs merveilleux.

Un cochon extraordinaire

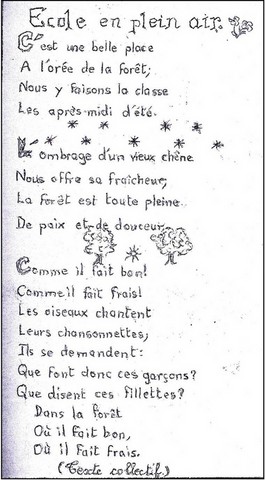

Vers 1916, pendant la première guerre mondiale, les vivres, viande et pain tout particulièrement, vinrent à manquer. Les restrictions commencèrent. Une loi interdisait formellement de tuer plus d’un cochon par famille. Les contrevenants risquaient une forte amende. Alors commença chez nous ce qu’on appelait : « Das Schwartzschlachten ». On tuait certains cochons en cachette et on camouflait la viande dans la paille, dans les betteraves et jusque dans l’église où la meilleure cachette, paraît-il, était le confessionnal.

A cette époque vivaient à Berviller deux vieux célibataires : les frères Théobald. Ils se prénommaient Jean et Jacques mais tout le monde les désignait par les sobriquets : « Schlinks et Yokel ». Les mauvaises langues prétendaient qu’ils étaient un peu grippe-sous. Quand le lard et les jambons de l’année précédentes furent épuisés, ils décidèrent de tuer leurs deux cochons. « Ils sont à nous, affirmaient-ils. Bien malin qui nous empêchera de les tuer tous les deux. Nous ne les donnerons pas au « Kaïser ». Notre cachette est sûre. »

Les porcs sont égorgés et flambés selon la coutume. Puis les lames agiles grattent et raclent. Tout se passe bien. Le lendemain on dépèce les bêtes. Un voisin complaisant est posté à l’entrée du village pour signaler la venue éventuelle des gendarmes. Vers dix heures : alerte ! ils arrivent. Notre homme va prévenir ses amis. En un clin d’œil, on fait disparaître les morceaux de l’une des bêtes. La place avait été préparée d’avance à la cave dans le tas de betteraves.

Voici les gendarmes. Toc ! Toc ! Les frères Théobald qui s’affairent, tranquilles, le cœur léger, les accueillent avec le sourire. Ils sont en train de préparer boudin, andouille et saucisses. La conversation s’engage :

« Alors, on tue le cochon.

- Ben ! Comme vous voyez, et ce n’est pas trop tôt car il y a belle lurette que notre dernier jambon a été mangé.

- Ah ! Ces paysans, ils ont bien de la chance de ne pas trop souffrir des restrictions… Combien avez-vous de cochons ?

- Nous n’avions que celui-là. Cela suffit largement aux deux vieux que nous sommes.

-Ah ça ! Ah ça ! S’exclame l’autre gendarme qui avait fureté dans les bassines et les corbeilles contenant les restes du défunt. Ah ça ! C’est un peu fort… Vous avez une drôle de race de porcs par ici, ajoute-t-il en alignant huit pattes sur la table. »

Honteux et confus, n’osant souffler mot, nos deux vieux sont obligés d’avouer. Les défenseurs de la loi les sermonnent : »Vous êtes des égoïstes ; vous ne pensez ni à nos soldats qui se battent, ni aux ouvriers de nos villes qui forgent les armes de la victoire. » Les deux cochons sont confisqués et une amende sera payée. Mais, punition plus terrible encore, personne n’a pitié des pauvres vieux. On fait des gorges chaudes de cette histoire ; on en rit à se tordre les côtes. Les moqueries pleuvent :

« Vous savez, le Yokel élève des porcs de race peu commune !

- Ah ! Vous avez un nouveau cochon ? Mange-t-il bien ? Combien a -t-il de pattes ?

- Vous connaissez la nouvelle ? Il paraît que les Théobald ont offert au « Kaïser » un magnifique cochon. Il pesait plus de 200 kg et avait huit pattes… etc... »

Le pâtre de chez nous

C'était un grand bonhomme, mince et sec. Il habitait là où loge actuellement la veuve Haas Joseph. Son nom était Durand. Mais tout le monde l'appelait "Wénnt Hans". Il était pâtre, crieur public, garde-champêtre et fossoyeur.

Les personnes de 70 ans se rappellent encore un peu de lui. Le spectacle quotidien de son départ en pâture est resté dans la mémoire de tous ceux qui l'ont connu. Accompagné de ses fidèles amis Tyrasse et Valdi, il faisait le tour du village en sonnant du cor. Aussitôt les portes des porcheries s'ouvraient et la gent porcine se ruait dehors.

Le troupeau devenait de plus en plus grand et se dirigeait sur le lieu dit "Hirtenstéck" ou "champ du pâtre". Là, les bêtes pouvaient se livrer à leurs occupations favorites : fouiller la terre de leur groin et croquer les glands du "Jungenwald".

Le retour se faisait de même. Chaque animal quittait au fur et à mesure le troupeau et rentrait au bercail. Seules les jeunes bêtes se trompaient au début et on les marquait d'un coup de pinceau pour les reconnaître.

Le pâtre touchait un triple salaire : 1) Un demi mark par bête et par mois. 2) Un cadeau au moment où on tuait le cochon (un morceau de, tête et de foie). 3) Un cadeau le jour de l'an.

Ce jour-là, M. Durand, son sac à carreaux bleus au dos, allait de maison en maison. Peu à peu son sac se remplissait de victuailles et lui-même de Schnaps". En général, ayant vidé trop de verres, il était ivre mort avant la nuit et il fallait le transporter chez lui. C'était aussi régulier que le tic-tac d'une horloge.

Devenu vieux, il alla, vers 1906, finir le soir de sa vie dans un hospice de vieillards près de Metz.

C'était un homme aimable et sympathique ajoutent toujours les vieux quand ils parlent de lui.

(Reportage réalisé vers 1950 par les élèves de la classe de Jean Pierre EHL)

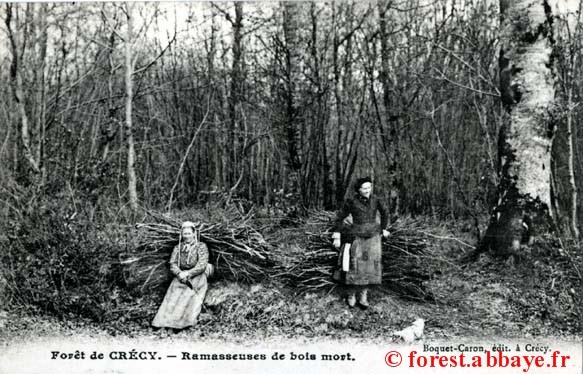

Le garde forestier et les voleurs de forêt

Les gens d'un certain âge se souviennent certainement d'une activité à laquelle, étant enfants, ils ont participé : le ramassage des feuilles mortes. Une pratique alors défendue. Parfois, le garde forestier accordait une permission exceptionnelle. Quand c'était le cas, le travail se faisait en un endroit précis, sous la surveillance du garde. Le "Jungenwald", la forêt qui jouxte le village était alors une véritable aubaine.

Une nonagénaire raconte : " 75 ans après, je revois encore nettement une silhouette se métamorphoser et devenir un homme craint et respecté, le garde forestier. Il s'appelait "Berveiller" comme le village avant qu'un arrêté préfectoral ne le transforme en Berviller-en-Moselle en 1924. M. Berveiller habitait la maison forestière de Trois-Maison, vendue vers 1950 par l'ONF à M. Molténi. La forêt était le sanctuaire du garde forestier ; il l'aimait, la défendait, la gardait jalousement et sa fonction de garde forestier lui allait comme un gant. La vieille dame, habituée à ramasser les feuilles avec son père, se souvient d'un soir où ils venaient de terminer le ramassage d'une bonne provision de feuilles mortes. C'était le soir. Très tard. "Mon père pensait que tout s'était bien passé. Mais il se trompait ". Tout à coup, surgi d'on ne sait où, M. Berveiller apparût. "Alors, murmura-t-il, on vole la forêt... (pas de réponse)... Mais je vous connais, vous êtes bien Jacques Schmitt et je crois que votre nom figure déjà sur ma liste noire ". Le garde réfléchit en se mordant la lèvre, puis, s'adressant au père : " Mon cher, tu as commis un grave délit, mais une fois de plus, je me contenterai d'une peine légère ". Tout en disant cela, il sortit son couteau d'homme des bois, un instrument coupant comme un rasoir, et, d'un geste mesuré, il éventra la toile gonflée à bloc, puis, d'un magistal coup de pied il fit valser les feuilles mortes avec ces mots : " Donnons à la forêt ce qui est à la forêt et à Dieu ce qui est à Dieu". Une petite phrase que la dame n'a jamais oubliée.

Le loup est de retour

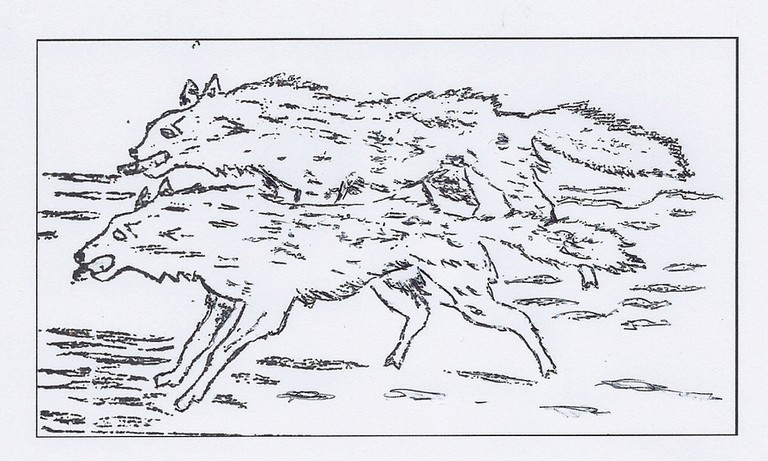

Petit loup de BD, grand méchant loup des contes et légendes ou épouvantail pour enfants pas sages, le « canis lupus » est solidement ancré dans notre imaginaire.

Les derniers loups vus à Berviller, le furent par M. Nicolas Haas, arrière-grand-père de Jacques Haas domicilié à Rémering et de sa sœur Huguette Mohr domiciliée à Berviller. C'était au printemps de 1870, M. Haas avait 12 ans. Un texte libre de Jacques de 1953, tiré du journal scolaire « L'HIRONDELLE », nous conte ces faits :

« CE QUE MON ARRIÈRE GRAND-PÈRE M'A RACONTÉ.

C'était au printemps de l'année 1870. J'avais ton âge (12 ans). Nous étions, mon frère Antoine et moi, à la charrue dans la Gouane. Je conduisais les chevaux.

Tout à coup, 2 chiens, l'air sauvage, les poils hérissés, sortirent des haies de la “Rôswies” et se dirigèrent vers la forêt du Jungenwald.

D'autres cultivateurs qui labouraient aux alentours hurlèrent tout à coup : « Des loups ! des loups ! » J'arrêtai mon attelage et armé de mon fouet, me mis en position de défense. Je tremblais comme une feuille, tu peux te le penser.

Sans nous prêter la moindre attention, les bêtes sauvages passèrent à quelques mètres devant nos chevaux : deux grands loups, efflanqués, maigres, sales. Ouf ! En un clin d'œil, ils eurent disparu dans la forêt voisine.

Je n'ai plus jamais revu de loup depuis ce jour. »

De nombreux loups existaient encore chez nous au 19e siècle mais tout a été mis en œuvre pour détruire et éliminer la race du canis lupus. En feuilletant les archives de la mairie, nous avons découvert une circulaire du 5 octobre 1818 dont voici un extrait :

« Arrêté du préfet du département de la Moselle, relatif à la destruction des loups.

ARTICLE III

La prime est réglée ainsi qu'il suit :

1° Pour une louve pleine 18 francs

2° Pour une louve non pleine 15 francs

3° Pour un loup 12 francs

4° Pour chaque louveteau 6 francs

ARTICLE IV

Ces primes seront payées régulièrement dans la quinzaine qui suivra la déclaration de la destruction de l'animal. À cet effet, la présentation du loup détruit sera faite devant le maire de la commune, qui en dressera un procès-verbal constatant le nom du destructeur, l'âge et le sexe de l'animal tué. Sur le vu de cette pièce, la prime sera payée sur-le-champ à celui qui a tué le loup, par le percepteur de la commune.

Les oreilles de l'animal seront jointes au procès verbal.

Dans ces mêmes circulaires ont trouve également différentes instructions et conseils pour l'élimination des loups. Celle que je vous propose me semble très intéressante :

Instruction N° 1- Recette pour l'empoisonnement des loups : Prendre un chien hors de service, de grosse ou de moyenne taille ; l'étrangler ; faire à son corps, dans les parties charnues, avec une broche de fer, 15 à 20 trous profonds ; mettre dans chaque trou de la noix vomique, râpée fraîchement et le plus fin possible ; boucher ces trous avec de la bouse de vache ; placer le corps, ainsi préparé, dans un fumier chaud, l'en couvrir, et l'y laisser 4 à 5 jours ; le transporter au lieu fréquenté par les loups ; l'y placer 2 heures avant la nuit. »

La lutte contre les loups a duré des siècles et c'est finalement avec du poison qu'on les a fait disparaître entièrement ou presque.

Et voilà que compère loup réapparait dans les Vosges et pourquoi pas chez nous, dans un temps pas très éloigné. On se remet à parler de lui, de plus en plus souvent, dans tous les médias et même dans notre journal (voir RL du 16 et du 17 juillet). On voudrait réveiller l'ancienne peur du loup qu'on ne s'y prendrait pas autrement. Depuis des siècles, Ysengrin a la réputation d'être une bête cruelle. La légende populaire l'a décrit comme un être sanguinaire, lâche et sournois.

Sans aucun doute, les loups ont mangé de la chair humaine mais il s'agissait de cadavres, de gens morts à la guerre ou d'épidémie à une époque ou les cimetières refusaient du monde face aux grands fléaux. La dernière victime fut une vieille femme dévorée par un loup dans le Massif Central en 1918. Certes ! Il est probable que la dame ait été dévorée. Mais il est certain qu'elle était morte avant, de froid ou de faim, et que son cadavre devint la proie de loups affamés. La victime la plus célèbre du loup fut sans doute Charles le Téméraire, l'ambitieux duc de Bourgogne, dont les restes furent dévorés par les loups après sa défaite devant Nancy, en 1477, dans un combat contre René II, duc de Lorraine.

Paul-Emile Victor, explorateur polaire, scientifique et ethnologue n'avait pour ces canidés aucune haine : « Ils faisaient métier de loups comme nous faisions métiers d'hommes. Ils étaient créatures de Dieu. Comme nous. Il n'y avait aucune cruauté en eux. Ils étaient nés prédateurs. Comme l'homme. Mais ils étaient restés prédateurs alors que l'homme était devenu destructeur. »