ESCHWEILER

Mes Sources :

Marie-Hélène Colin, « Sainte Oranne, patronne de la Lorraine germanophone », Le temps retrouvé du Pays naborien, Journées d'Etudes mosellanes, Saint-Avold, 11-12 octobre 2003, Les cahiers lorrains, septembre 2004, p. 222-233.

Sainte Orane, fêtée sous la pluie

Lundi matin, 16 septembre, sous la pluie et dans le vent, les fidèles arrivent en procession de Felsberg, de Altforweiler ou de Berus, précédés et suivis d'une voiture de pompiers tous feux clignotant pour se diriger vers la chapelle de Sainte Oranne. Une messe solennelle y est célébrée à 10 heures en l'honneur de la sainte. Les enfants de chœur et les autorités religieuses, en tête de chacun des cortèges, sont suivis des pèlerins en prière. Bientôt une marée de parapluies fleurit à proximité de la chapelle où un autel a été dressé sous les arbres à l'abri d'une grande toile orange.

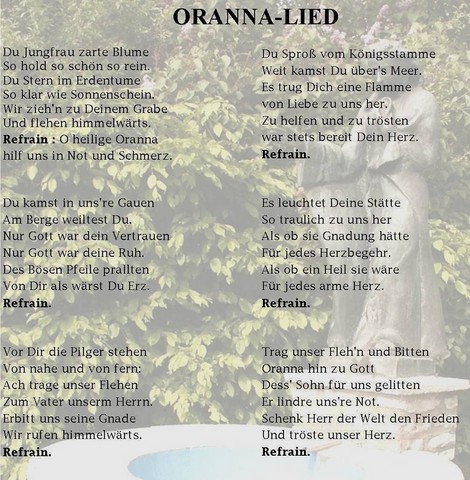

La messe solennelle est concélébrée par une quinzaine de prêtres et diacres. Les chorales des paroisses de Felsberg, Berus et Altforweiler et quelques membres des musiques de Berus et Überherrn ont rehaussé la solennité de l'office. La pluie s'est arrêtée et c'est une assistance recueillie qui a participé aux chants et aux prières dont certaines sont dites en français. Comme tous les ans, la cérémonie s'est achevée par le chant à Sainte Oranne (Orannalied) entonné par les 300 personnes présentes à l'office.

L'après-midi, à la chapelle, un office avec bénédiction sacramentelle a été célébrée en l'honneur de la sainte.

(La commune de Überherrn avait pourtant bien fait les choses. Elle avait prévu 500 places assises.) Dommage que le mauvais temps ait un peu gâché la fête.

Le Orannalied d'origine française

Comme tous les ans, Sainte Oranne sera fêté du 14 au 17 septembre, avec comme point d'orgue, la procession vers la chapelle et la messe en plein air du lundi pendant laquelle, plusieurs centaines de pèlerins venus des villages environnants, entonneront d'une seule voix, le « Orannalied ». Pendant toute l'année, en passant près de la chapelle, on peut parfois entendre ce chant dédié à la patronne de la Sarre et de la Moselle germanophone. C'est un chant très connu des anciens des deux côtés de la frontière. Mais d'où nous vient donc ce « Lied » ?

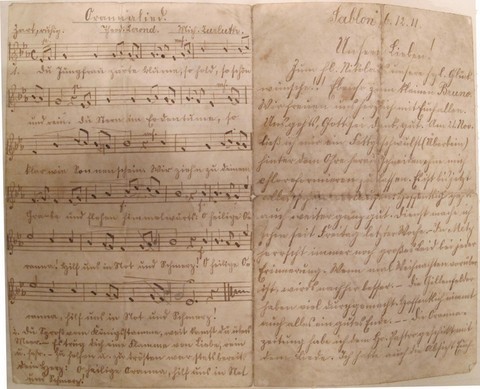

Le « Orannalied » est né d'une piété profonde pour la sainte, peu avant la première guerre mondiale. Pendant longtemps, il régnait une grande incertitude sur son auteur et son compositeur. Elmar Zillgen, le fils de l'instituteur Johann Zillgen décédé à Bitburg en 1945, publia dans un article de la « Saarbrücker Zeitung » du 4 novembre 1953, les notes de son père sur l'origine du chant. Par la suite, la sœur de Zillgen, épouse du directeur d'école Beining et résidant à Metz-Queuleu, a raconté à l'ami et collègue aveugle de son mari, l'instituteur Théodore Lerond, l'histoire d'Oranne et s'est plaint qu'il manquait un chant en l'honneur de la sainte, pour le pèlerinage annuel.

Suite à cela, Lerond a composé le texte du chant. Pour celui-ci, un autre collègue de Beining, à savoir Michael Zurluth, a composé la mélodie. L'auteur du texte, Théodore Lerond, était originaire de Cocheren dans l'arrondissement de Forbach ; Michael Zurluth était né à Saint Jean près de Saverne.

La chorale de Berus, sous la direction de Michael Bedersdorfer, a chanté pour la première fois les trois premières strophes en 1918.

Le jeune instituteur de Berus, Egon Winter, décédé après un accident de la route, a conservé, suite à des recherches sur l'histoire de sa patrie, la lettre originale par laquelle le « Orannalied » est arrivé à Berus. Aujourd'hui, ce document est conservé par Tony Winter, instituteur à la retraite et domicilié à Berus. Pendant les années d'évacuation 1944/1945, l'éditeur Hans Hausen de Sarrelouis qui était un fervent admirateur d'Oranne, a écrit, à Hemmersdorf, deux autres strophes. Le jour de Pâques 1945, on chanta cinq strophes. Il existe six strophes au total.

SAINTE ORANNE, PATRONNE DE LA LORRAINE GERMANOPHONE

En 1753, on peut lire dans le Mémoire sur la Lorraine et le Barrois : « Le village de Bérus (écrit Beaurain sur la grande carte de Lorraine) était autrefois une forteresse, placée au sommet d'une montagne haute et très escarpée ; une lieue et demi au midi de Sarlouis, à trois de Bouzonville, et à une de l'abbaye de Vadegasse. Il y a eut ci-devant une prévôté [...]. L'église est fort près de la maison domaniale. On voit une belle fontaine à moitié de la hauteur de cette montagne. Et à une demie lieu de Bérus, une église très ancienne, gardée par un hermite. On la nomme sainte Oranne. C'est l'église mère de Bérus et de plusieurs villages. A cette époque, Bérus dont le saint patron est saint Martin avait pour annexe Eschweiller ou Sainte-Oranne qui était une chapelle ; son patron ou collateur était l'abbé de Wadgasse. Jusqu'au XVIIe siècle, le siège de la paroisse était Eschweiler

mais la ruine de l'église et la situation éloignée firent que le culte fut transféré dans l'église de Bérus. Malgré ce transfert, Eschweiller et son ermitage étaient restés le but d'un grand pèlerinage en l'honneur de sainte Oranne.

Sainte Oranne ou Uranie fut la patronne du bailliage d'Allemagne, de la Lorraine germanophone mais ce fait est depuis longtemps oublié par les populations lorraines. Qui fut-elle ? Nous pouvons donc nous poser plusieurs questions : que savons nous sur elle ? A partir de quand les sources parlent-elles de sainte Oranne ? Et qu'en est-il aujourd'hui à Bérus lors du pèlerinage annuel ?

Une sainte pas si simple

Sainte Oranne reste un mystère. En effet, nous ne savons que très peu de choses sur sa vie. Elle ne fut pas mentionnée au XIIIe siècle, dans la Légende dorée de Jacques de Voragine, ni au XIXe siècle dans les célèbre Bollandistes, ni dans les écrits de Weyland (1906-1912) qui s'était pourtant intéressé aux saints du diocèse de Metz... en bref, elle n'existe pas dans les textes hagiographiques.

La tradition veut qu'elle soit arrivée dans notre région à la fin du VIe siècle ou au début du VIIe siècle en compagnie de son frère, saint Wendelin, dans un but évangélisateur. Bien que sa présence en Lorraine germanophone soit un fait plus ou moins avéré, un autre problème se pose à nous : son nom, dont nous pouvons tirer plusieurs hypothèses : Oranne serait une déformation de « orant » c'est-à-dire celle à laquelle on s'adresse pour une

intercession auprès de Dieu, celle à qui l'on adresse ses prières ; elle aurait été au départ un ermite, saint Aurant, attesté par les pouillés du XVIIIe siècle et par féminisation du nom, l'ermite serait devenu une sainte ermite, tradition encore attestée au XVIIIe siècle puisque Dom Calmet, dans sa Notice de la Lorraine parle d'un ermite Aurant « venu d'Ecosse pour y vivre inconnu et en solitude » ; Uranna se serait transformé en Oranna ; son prénom aurait été Anna et suite à ses miracles rendant l'ouïe aux sourds, les fidèles l'auraient nommée Ohranna soit Ohr pour oreilles (les oreilles d'Anne).

De nombreuses hypothèses pour finalement peu de résultats concluants. Pourquoi sainte Oranne si méconnue des sources anciennes a-t-elle bénéficié d'une telle aura à Bérus et dans tout le bailliage d'Allemagne dont elle était la patronne ? Des raisons plus politiques que religieuses peuvent expliquer cette implantation. Au milieu du XIVe siècle, après les ravages que subit Eschweiller (peste, raids de soldats messins en 1325, le duc de Lorraine autorisa le curé à transporter sa résidence à Bérus qui était alors annexe d'Eschweiller. Lorsque le curé quitta la paroisse Sainte-Oranne, un ermite fut installé pour rester auprès du sanctuaire. En 1463, le duc de Lorraine, Jean II (1453-1470), reprit possession du château et de la ville de Bérus qui était à la possession de Jean, comte de Nassau-Sarrebrück (1423-1472). C'est à partir de ce moment que sainte Oranne commença à se

dévoiler et à se montrer officiellement à nous.

En 1480, ses reliques furent reconnues ainsi que celles de sa compagne sainte Cyrille par l'évêque suffragant de Metz, Didier Noël. Le duc de Lorraine, René II, qui favorisa cette cérémonie, eut alors une certaine influence sur le culte de sainte Oranne. Sainte en pays de frontière, elle devenait un élément de « défense» face aux diocèses voisins. En effet depuis le Moyen Age on « marquait » les frontières par des reliques : frontière symbolique et marque de la prise de possession. En s'appropriant un culte local, le duc renforçait ainsi son contrôle sur la région qui avait été durement touchée au XIVe et XVe siècles.

Trois versions de l'histoire de Sainte Oranne

A partir de cette période, l'histoire prit forme. Mais en ce début d'époque moderne, trois versions existaient : la première, assez classique, est très proche des autres vies de saints ; puis, une histoire plus légendaire et enfin, une tradition plus locale, c'est-à-dire Lorraine.

La version classique :

Sainte Oranne serait la soeur de saint Wendelin, tous deux issus d'une famille royale d'Irlande et d'Ecosse. Leurs parents seraient Frochard et Ivelina. Elle aurait vécu à la fin du VIe siècle ou au début du VIIe siècle. Le frère et la soeur seraient donc venus en Lorraine pour évangéliser le pays de la Nied. Saint Wendelin se serait installé à Tholey et sainte Oranne, avec sainte Cyrille, aurait vécu en ermite dans la forêt de Bérus dans un village détruit qui portait alors le nom d'Eschweiller. C'est là qu'est aujourd'hui, la chapelle de Sainte-Oranne. Comme de nombreux saints, Oranne a des origines nobles, c'est une princesse, est issue d'une famille qui compte beaucoup de saints puisqu'elle aurait pour frères saint Wendelin et saint Fiacre et sainte Cyrille serait sa soeur et non sa servante. Cette vita correspond donc à celle d'autres saints.

Une légende :

Elle se serait enfuie d'Irlande car son père voulait la marier à « un homme vilain, roux, barbu et bagarreur ». Lorsqu'elle le vit, elle décida de consacrer sa vie et sa virginité à Dieu et s'enfuit avec son frère, saint Wendelin, et sa servante, Cyrille. Ils arrivèrent en Lorraine où Oranne et Cyrille trouvèrent refuge dans une hutte abandonnée dans la forêt de Bérus. Elles évangélisèrent la région, soignèrent les malades, aidèrent les pauvres et firent des miracles.

Une histoire lorraine :

Sainte Oranne serait lorraine, descendante d'une famille princière ou seigneuriale de Lorraine. Selon une autre tradition, Bérus aurait été fondé par un bâtard du duc de Lorraine dont la fille, Oranne, aurait été chassée par son père à cause de sa surdité tout en recevant les terres d'Eschweiller en don.

Sainte Oranne à partir du XVIIe siècle

A partir du XVIIe siècle, on sort de la tradition pour enfin s'appuyer sur des sources écrites et sur des documents parlant du culte dont on ignore tout avant.

La seconde moitié du siècle fut une période de reconstruction pour toute la Lorraine qui venait de subir les ravages de la guerre de Trente Ans. Les curés et les fidèles s'employèrent à restaurer leurs églises, à recouvrer les objets du culte ayant été détruits ou ayant disparus, les pèlerinages furent rénovés et le culte des saints locaux connut un certain essor. A Bérus, dans les années 1660, la fête de sainte Oranne opéra un glissement c'est-à dire qu'elle passa du 15 septembre, dies natalis de la sainte, au 1er dimanche après l'exaltation de la croix ou au 3e dimanche de septembre (date qui est aujourd'hui retenue).

A cette date était célébrée la fête civile de la sainte correspondant à la kermesse suivie de la procession à la chapelle. Quelques années plus tard, en 1666, Alexandre de Wiltheim recueillait des renseignements sur sainte Oranne auprès du curé de Bérus, Antoine Bédigénius, et de l'abbé de Wadgasse, Andréas Gretsch. Cela tendrait à prouver que jusque là, l'histoire de la sainte se serait transmis de manière orale. Il fallut cependant attendre le XVIIIe siècle pour qu'une vie de sainte Oranne apparaisse dans les Acta sanctorum des jésuites publiés en 1755 à Anvers : John Stiltingus lui consacra un article. Déjà au XVIIe siècle, le pèlerinage de Bérus semble donc très fréquenté.

Le transfert des reliques

Le début du XVIIIe siècle fut très important pour ce culte et le 16 septembre 1719, eut lieu le transfert des reliques dans la nouvelle église de Bérus afin «que les ossements de sainte Oranne et de sa compagne devaient être conservés plus honorablement et vénérés plus facilement par les chrétiens et les paroissiens, lesquels depuis des siècles honoraient la sainte patronne de la Lorraine allemande, pour obtenir des miracles et bienfaits de la Divine Majesté par son intercession». Cette translation se fit avec l'autorisation de l'évêque de Metz, Henri-Charles du Cambout de Coislin, et en présence des archiprêtres de Saint-Arnoual, Saint-Avold et Morhange. La vieille, l'archiprêtre bénit la nouvelle châsse de la sainte dans l'église de Bérus puis se rendit à la chapelle Sainte-Oranne, distante d'une lieue et demie. Le jour de la cérémonie, le cortège comptait plusieurs personnalités dont le commissaire ducal, le grand aumônier ducal, grand doyen de la Primatiale de Nancy, l'abbé de Wadgasse... La présence des archiprêtres et des personnalités nancéiennes montre l'importance de sainte Oranne pour les populations des régions de Sarreguemines, Saint-Avold, Boulay, Sierck, Bérus et Schaumberg, soit les régions de langue allemande. Il illustre aussi le lien pouvant exister entre le bailliage d'Allemagne et la maison ducale. A cette période, le duc de Lorraine fit la même chose autour de Sion dont la colline devint le haut lieu religieux du sud de la Lorraine. Liée à la dynastie qui régnait à Nancy, Oranne était cependant ignorée des généalogistes au service de la cour qui rédigeaient des histoires hagiographiques de la famille de Lorraine. La sainte conservait donc un ancrage local essentiel.

Avant de mettre ses ossements dans un reliquaire, le commissaire épiscopal, « après avoir demandé l'autorisation à la sainte », prit quelques reliques pour le duc et la duchesse de Lorraine renforçant ainsi leur intérêt pour cette dévotion et pour la ville de Saint-Avold. Le reliquaire de Bérus fut fermé par deux serrures à trois clés qui étaient gardées par trois pouvoirs: l'évêque de Metz représentant le pouvoir spirituel ; le duc de Lorraine étant le pouvoir politique et enfin l'abbé de Wadgasse, collateur de Bérus et ancien dépositaire des reliques. Ainsi «annexée» et «instrumentalisée» par le pouvoir ducal, la sainte était vraiment la patronne de la région et marquait la présence de la famille ducale. Le sanctuaire prit alors de plus en plus d'importance.

L'image de Sainte Oranne

En 1745, l'ermite Jean fut installé à Sainte-Oranne et en 1762, son ermitage entra dans la congrégation gallo-romaine des ermites. Quatre ans plus tard, le duc de Lorraine nomma frère Dominique Lorent à l'ermitage de Sainte-Oranne (l8). En 1760, le sarcophage d'Oranne fut surmonté d'une statue de la sainte tenant dans sa main droite une oreille et dans sa main gauche la croix. Lors de la création de cette image, la sainte apparut à l'un des sculpteurs, originaire de Bérus, qui peignit les traits de la sainte selon ceux de sa fiancée. C'est à cette période que la représentation « actuelle » de sainte Oranne se fixa car avant, on n'a pas d'image spécifique mais par ce miracle elle gagnait une iconographie propre. Un culte et une dévotion étaient donc bien présents aux XVIIe et XVIIIe siècles et à la Révolution, les reliques furent cachées dans la forêt de Bérus, à l'intérieur de la cavité d'un rocher. Les fidèles refusèrent de s'en séparer ou de les laisser détruire par les révolutionnaires.

Pèlerinages et livres de prières

Grâce à l'enquête de 1807 lancée par Monseigneur Jauffret, évêque de Metz dès 1806, nous connaissons le pèlerinage du XlXe siècle. L'église était en mauvais état et tombait en ruine mais cela n'empêchait pas les fidèles d'assister à son fameux pèlerinage le deuxième dimanche de septembre. Les critiques formulées dans l'enquête par les curés des paroisses environnantes nous renseignent sur le culte qu'il pouvait y avoir à Bérus. Ils reconnaissaient la chapelle et l'honneur rendu à sainte Oranne les dimanches mais ils reprochaient « l'espèce de foire qui occasionne des rassemblements de jeunes gens, des danses et communément des disputes où l'on en vient aux coups ». Il était même conseillé à l'évêque de fermer la chapelle pour éviter ce genre d'abus et de mettre en place certaines mesures de réforme face à un pèlerinage et à une fête très contestés.

A partir du milieu du XlXe siècle, le renouveau des pèlerinages s'accompagna d'une reprise en mains des dévotions par les autorités ecclésiastiques. Ce fut l'occasion de publier des manuels de pèlerinage ou des livres de prières comme en 1847, année où parut à Sarrelouis, un livre de prières destiné à ceux qui vénéraient sainte Oranne, patronne de la Lorraine allemande. Un second ouvrage fut publié quelques années plus tard, en 1858 ; il qualifiait aussi sainte Oranne de « patronne de la Lorraine germanophone ». Cela prouve qu'il existait bien un culte rendu à la sainte. Tout comme l'atteste l'ex-voto déposé en 1868 par la comtesse de Tirecourt pour remercier Oranne d'un miracle qui aurait eu lieu le 30 octobre 1864.

Les années 1920-1930 virent se manifester un nouvel intérêt mais plutôt dans une veine folkloriste avec de nombreux travaux de conservation de la culture populaire. Cela s'accompagna de l'émergence d'une littérature sur la sainte comme en 1918 avec une chanson pour le pèlerinage composée par le poète lorrain Théodore Lerond qui évoque les origines royales écossaises d'Oranne. D'autres couplets furent ajoutés en 1944-1945, par Hans Hausen, éditeur à Sarrelouis, qui réclamaient la paix mondiale. René Bazin, auteur de Raltus le Lorrain, mit en scène Oranne Baltus qui se rend au tombeau de sa patronne avec son fiancé. Elle incarne la Lorraine germanophone, soeur symbolique de Colette Baudoche dont Maurice Barrès avait fait l'héroïne du pays messin. Enfin en 1950, Tristan Ruhlmann, maître artisan alsacien, réalisa les verrières qui sont aujourd'hui dans la chapelle de Bérus et qui racontent la vie de sainte Oranne. Leur pose correspondait au moment où l'abbé Wilhelm Cornelius, curé de Bérus, voulait relancer le pèlerinage. Deux ans plus tard, il fit composer une messe en l'honneur de Sainte Oranne.

Que nous apprennent les vitraux de Bérus ?

1. Oranne arrive chez les barbares de la région de la Sarre, elle soigne, elle prêche.

2. L'homme qu'elle a éconduit la retrouve à Eschweiller et lui demande de rentrer avec lui en Irlande ou Ecosse, ce qu'elle refuse. Face à la colère de l'éconduit, elle se cache dans un champ dans lequel elle est protégée par les blés qui se mettent à pousser pour qu'elle devienne invisible à son ex-fiancé.

3. Un chevalier se perd et elle le soigne : au cours d'une partie de chasse, un noble franc se perd et après plusieurs jours, il se réfugie à l'ermitage de sainte Oranne. Elle se rend compte qu'il est sourd et implore alors le Seigneur de lui rendre l'ouïe. Sa prière est exaucée ; le chevalier se convertit ainsi que toute sa famille.

4. Mort de sainte Oranne ; reconnaissance des transport des reliques en 1480 ; chapelle de Bérus en 1719 ; elle est associée à sainte Barbe, patronne des mineurs, pour bien incarner la région.

Ces vitraux fixent la légende de sainte Oranne. Ils mêlent les différentes traditions et inscrivent la sainte dans l'histoire de son sanctuaire, pour .mieux marquer sa spécificité locale.

LE CULTE A SAINTE ORANE AUJOURD'HUI

Le culte de sainte Oranne a perduré pendant de nombreux siècles car elle est un bon intercesseur auprès de Dieu pour des fidèles qui l'invoquent pour obtenir une bonne mort en récitant ces paroles : «Bienheureuse sainte Oranne, servante et fiancée du Christ, prie pour moi, surtout à l'heure de ma mort, et intercède auprès de Dieu qu'il juge avec bienveillance ma pauvre âme que je te recommande». D'après ses litanies, elle était invoquée contre « les maux de tête, les éblouissements, les maux d'oreille, la

surdité, les maux de cerveaux, la goutte ou l'arthrite aux mains ou

aux pieds». Elle protégeait aussi des maux de dents. Sainte Oranne était encore sollicitée par les jeunes filles de Berviller, Bérus et Vorweiller pour trouver un époux. Elles récitaient alors à deux : la première : « Sainte Oranne, accorde-moi un homme ! Pas un ivrogne, ni un vaurien ! Ni un barbu

rouquin, ça ne vaut rien ! ». Sa compagne reprenait : « Sainte Oranne, accorde-nous un bon mari, qui nous servira très longtemps ! ». Enfin la première reprenait : « Sainte Oranne, accorde-moi un homme ! Pas un ivrogne, ni un vaurien ! Ni un

barbu rouquin, ça ne vaut rien ! Si personne ne vient, je prendrai le premier qui se présentera l ». Pour plus de sûreté, les jeunes filles coiffaient leur tête d'une couronne de fer qui se trouvait à l'intérieur de la chapelle. Elles allaient ensuite s'asseoir sur une pierre à côté de la chapelle et si la pierre

bougeait, c'était plutôt bon signe... Dans années 1970, la sainte devint la patronne de la jeunesse dans un monde dangereux. Cette dimension est toujours présente aujourd'hui dans la prière que les fidèles chantent lors de la messe annuelle en son honneur : « Toi la Vierge, tendre fleur ; Si gracieuse, si belle, si pure ; Toi l'étoile sur cette terre ; Aussi lumineuse que le soleil ; Nous venons à ta sépulture ; Les regards suppliants tournés vers le Ciel... Ô sainte Oranne, aide-nous dans l'affliction et la douleur ».

Aujourd'hui lorsque nous arrivons sur le site de Bérus, nous apercevons la chapelle de la sainte, emplacement d'une ancienne église mère. Cet espace a été aménagé par Rudolf Güthler. A l'entrée de la chapelle se trouve la fontaine aux vertus miraculeuses. Lors des pèlerinages ou des rites personnels, les fidèles humectent leurs lobes d'oreilles avec l'eau pour se protéger d'éventuels maux. Dans la chapelle, les malades se posent sur la tête des couronnes de fer surmontées d'une petite croix apportant soulagement à celui qui le fait s'il se prosterne trois fois en priant la sainte. Ce rite est également connu en Meuse et plus particulièrement à Bonnet où les couronnes de saint Florentin guérissaient les fous. Des ex-voto en plusieurs langues attestent des miracles fait par la sainte mais surtout du caractère européen de sainte Oranne (français, allemand, espagnol, italien... ) et les armoiries des vitraux montrent le rayonnement dans tout le Saarland (ex. : Menskirch) et la Lorraine.

Procession et pèlerinage actuellement

Actuellement, les habitants de Bérus ainsi que les Lorrains proches de la frontière se réunissent tous les ans pour fêter sainte Oranne comme le 22 septembre 2003. Le départ de la procession, à 9h15, se fait de la chapelle de la Croix où ont été longtemps conservées les reliques. Après 200 ans passées dans l'église paroissiale de Bérus, les reliques de sainte Oranne retrouvèrent leur lieu d'origine le 22 septembre 1969 lors d'une grande procession à laquelle participaient des Français et des Allemands, pèlerinage de réconciliation comme il y en eut tant.

La procession se présente selon l'ordre général qui met en scène la société : en tête se trouvent des enfants de choeur portant la croix, rappel que dans toutes les processions le Christ ouvre la marche ; puis viennent les enfants des écoles avec leurs instituteurs ; les porte-drapeaux des trois communes de Vorweiller, Altvorweiller et Bérus ; les fidèles et enfin le clergé et l'harmonie. Tous entonnent des chants et les litanies de sainte Oranne jusqu'à la chapelle.

Une fois arrivés devant l'autel aménagé pour l'occasion sous un dais, ils éclatent en trois groupes : tout d'abord, les enfants sont préparés à l'office dans des clairières derrière la chapelle, leurs instituteurs leur font le catéchisme sur la vie de sainte Oranne, ils rejoindront l'office au moment de la communion; les prêtres et enfants de choeur se replient un instant dans la chapelle où certains ecclésiastiques revêtent leurs habits sacerdotaux puis ils vont vers l'autel aménagé dans une clairière à côté de la chapelle ; en les attendant, les fidèles se regroupent dans la clairière. Parmi eux, il existe des groupes spécifiques comme des marcheurs, des mineurs... revêtus de costumes spéciaux. La messe commence à 10 heures, au milieu d'une foule d'environ 1000 personnes. Lorsqu'elle prend fin, les fidèles peuvent se retrouver à 15 heures pour la prière et l'exposition du Saint-Sacrement à la chapelle.

CONCLUSION

Dès le XIVe siècle, vraisemblablement, Oranne, sainte se rattachant aux proto-évangélisateurs venus d'Ecosse dont les origines sont peu connues et dont les « vies » sont contradictoires, fut l'objet d'un culte dans la Lorraine germanophone et plus particulièrement à Bérus, aujourd'hui en Allemagne. Dès son vivant des miracles eurent lieu autour de la sainte, confirmant ainsi son appartenance au Christ. Ses maladies, ses maux de tête et sa surdité, en ont fait une sainte invoquée pour guérir ceux qui souffraient de la tête et des oreilles. Les nombreuses translations de ses reliques ainsi que la littérature de piété se reportant à elle sont un indice de l'intensité de son culte (fin XVe siècle - fin XIXe siècle). Elle fut aussi une sainte «instrumentalisée», « lotharingisée » par les ducs de Lorraine lorsqu'ils s'installèrent dans la région. Elle servit de relais entre cette partie de la Lorraine bien éloignée du pouvoir ducal et de Nancy mais également de «défense» de la frontière. Aujourd'hui, sainte Oranne représente «le symbole de l'entente franco-allemande» puisqu'elle attire des Sarrois et des Lorrains et qu'elle a été choisie par la communauté de paroisses de Faulquemont, créée à la Pentecôte 2001, pour sainte patronne en devenant sainte Oranne de la Colline. D'après le curé qui présida à ce choix, elle représente la réconciliation et les échanges qui peuvent exister entre la France et l'Allemagne. Sainte Oranne est encore bien présente dans les esprits puisque la classe de Langue et Culture Régionale du collège Adalbert de Bouzonville a pris son nom.