Pour aller à l'un des chapîtres suivants, cliquez sur l'image.

TOPONYMIE ET ARMOIRIE DE bERVILLER

Si on ne peut se prononcer avec netteté sur l’origine de Berviller, on connait les différents noms qu’on lui donna au cours des siècles.

D’après les « Cahiers des Pays de la Nied », entre 1293 et aujourd’hui, le village a porté les noms suivants : BELWILRE, BERWURE, BERWILRE, BERWEILLER, BURWEILER auf dem Kies (sur le gravier), BERSCHWEILER, BERSWEILER, BERVOYER, BERVEILLER en enfin BERVILLER-en-Moselle. Ce nom viendrait, d’après H. Niegel, du nom germanique Bero et du latin villare.

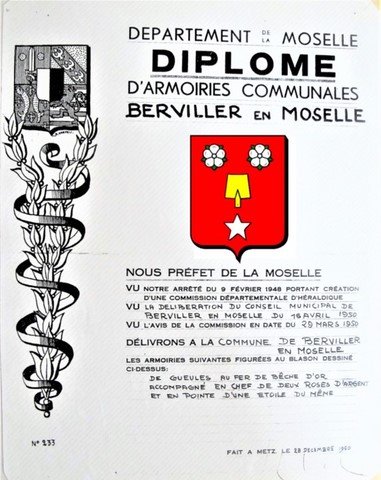

En 1950, le préfet de la Moselle a délivré à la commune de Berviller-en-Moselle les armoiries suivantes figurées au blason : De gueules au fer de bêche d’or accompagné en chef de deux roses d’argent et en pointe d’une étoile du même.

- Une bêche pour nous rappeler notre patron, St Fiacre, qui, paraît-il était jardinier dans un couvent.

- Les deux roses et l’étoile sont les emblèmes des barons de Hausen et Aar dont il est dit dans les archives : « les barons de Hausen et d’Aar jouissent du patronage de cette cure (village) en qualité de seigneurs temporels, nomment les curés avec lesquels ils partagent les grosses et menues dîmes ».

DE 1600 À NOS JOURS

"Les jours se suivent et ne se ressemblent pas ". Ce vieux dicton s'applique aussi aux années et certains chiffres sont générateurs de points d'interrogation. Périodes grasses et maigres alternent pour des motifs souvent obscurs et mystérieux. Elles obéissent à des lois subtiles que les spécialistes réussissent cependant à domestiquer. Malgré une relative carence des témoignages écrits, il existe des données sur la population de Berviller depuis le début du 17è siècle.

Les recherches faites au archives de Nancy par Mme Elisabeth Deynet, de Sarrelouis, mentionnent que Berweiler " auf dem Kies " (Berviller sur le gravier) l'une des trente communes dépendant de la seigneurie de Bérus, compte neuf " Feuerstelle " (foyers), chiffre qui correspond, selon les spécialistes en la matière, à une cinquantaine d'habitants.

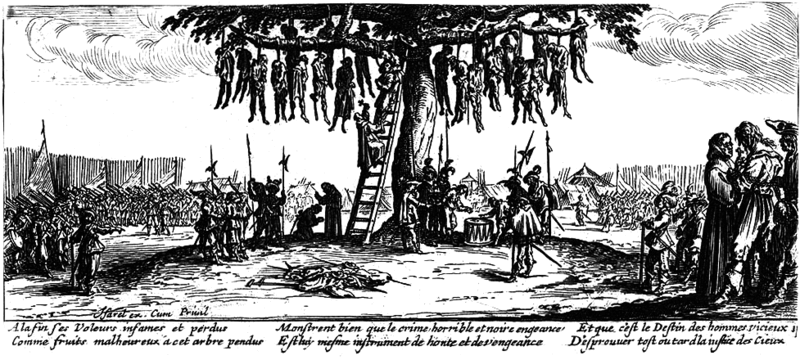

Il est dit dans les archives de la seigneurie : " in Berweiler ist niemand mehr " (à Berviller il n'y a plus personne). La guerre, dite de Trente Ans vient de déferler sur la région. Entre Rosselle et Nied, aucun village n'est épargné. Le fer, le feu, la peste éliminent la quasi-totalité de la population. Ce temps apocalyptique resta longtemps inscrit au fond de l'inconscient collectif sous le nom de " Schwedenkrieg " (guerre des Suédois).

Rares sont ceux qui échappèrent aux massacres. Il y en a cependant. Ils ont réussi à fuir et à se réfugier dans quelque ville fortifiée. M. François Schneider de Rémering, un amoureux passionné des archives, signale le retour au village, en 1665, de quatre hommes : Hans Altmayer, Johanne et Claude Grün, Georgs Leyne. Pour repeupler la région, le duc de Lorraine fait appel à l'immigration. Un généalogiste, si génial soit-il, a du mal à franchir le fossé béant creusé par la guerre de Trente An. Quelques fins limiers ont cependant réussi, à force de patience et de ténacité, à localiser la souche de leurs ancêtres. Certains seraient venus, qui du Tyrol, qui d'Autriche, du Dauphiné, voire de Gascogne…

Cette poussée démographique s'explique : la mortalité infantile diminue grâce à une meilleure compétence des matrones (sages-femmes). Un aliment nouveau obtient, grâce à Parmentier, ses lettres de noblesse : la pomme de terre. Ce nouveau légume deviendra une base non négligeable du menu quotidien. Deux siècles durant, la reine " patate " règnera dans les cuisines lorraines. Les repas du soir consisteront presque exclusivement en pommes de terre rôties arrosées de lait frais tiré.

Le recensement de 1843 précise : Berweiler, arrondissement de Thionville, 633 habitants. Cette montée en flèche est due à plusieurs facteurs : fins des guerres napoléoniennes, meilleurs rendements agricoles, progrès médicaux, nombre très important de douaniers domiciliés au village.

Un déclin s'amorce : moins de naissances, émigrations vers Paris, voire l'Amérique.

Chute libre, due en grande partie aux conséquences de le guerre 1914-1918.

A partir de 1950 , une ascension régulière s'amorce. Elle s'explique par l'extension du village : nombreuses constructions nouvelles et création d'un lotissement.

RÉSUMÉ DE L'HISTOIRE DE BERVILLER (par la SHAN)

La première mention écrite de Berviller date de 1293 sous la forme de Berwure qui pourrait avoir comme origine un nom germanique comme Bero avec le suffixe villa transformé en -weiler par la suite. La commune s'est choisie des armoiries portant deux roses d'argent et une étoile de même, pour rappeler la famille d'Ahr qui possédait la seigneurie et y a ajouté la bêche de St Fiacre, patron de la paroisse. Au plus loin que nous puissions remonter, Berviller fit partie des fiefs du duché de Lorraine d'abord dans l'office de Bérus et par la suite dans la prévôté de Bouzonville. La propriété foncière était au seigneur de Metternich de Château-Rouge en 1611 et en 1681, cette seigneurie foncière était aux barons de Hausen et d'Ahr. Enfin lors de la Révolution, Nicolas de Lasalle, seigneur de Merten, se revendiquait aussi seigneur de Berviller.

Les droits sur la paroisse étaient initialement liés au couvent cistercien de Freistroff mais passèrent à partir de 1582 aux familles d'Ahr et d'Hausen qui percevaient l'ensemble des dîmes et des revenus qu'elles partageaient avec le curé qui était nommé par elles. On sait qu'en 1686, donc à la suite de la guerre de Trente Ans, l'église était petite et en mauvais état, on disait même qu'elle avait été brûlée vers 1650 alors que le presbytère avait totalement disparu. L'église fut reconstruite en 1751 et elle fut à nouveau restaurée au XIXe siècle. Le clocher contient une petite cloche qui date de 1779, la Wedaglock qui a échappé à toutes les réquisitions. Le village présente aussi une petite chapelle votive datant de 1894 sur la route de Ste Oranne. Son origine est liée à un accident, en effet Jean Kaas mourut malgré son transport à l'hôpital et les invocations à St Blaise : la veuve fit construire cette chapelle et la dédia à St Blaise. La paroisse de Berviller était souvent desservie par un curé voisin de Rémering ou de Merten.

La communauté de Berviller est déjà connue avant la guerre de Trente Ans et en 1547, on sait qu'il n'y avait que 5 personnes imposables alors qu'en 1602, ils étaient 13. Après la guerre de Trente Ans, lors de la reconstitution du pied terrier, ancêtre du cadastre, on comptait 42 propriétaires habitant le village et parmi les étrangers on relève des religieux comme ceux de Bouzonville ou l'église de Merten et divers seigneurs, les barons d'Eltz ou de Metternich, le marquis d'Harraucourt et les seigneurs de Varsberg. Les divers recensements modernes nous montrent que la population depuis 1802 partant de 428 personnes diminua régulièrement jusqu'en 1936 puis la croissance reprit pour atteindre actuellement plus de 450 personnes.

Parmi les activités des habitants, il est intéressant de citer une exploitation de minerai de fer, citée à partir de la Révolution. Il s'agissait d'exploitation à ciel ouvert par de petits puits permettant d'extraire du fer en dragées dont on récoltait environ 1.000 quintaux par an et qui était destiné à la fonte de moulage. Plus tard, une mine en galerie fut exploitée sous les communes de Berviller, Tromborn et Rémering ; une dizaine de galeries employaient 20 à 24 mineurs. Il y eut aussi à Berviller un tuilier et deux cloutiers. La commune comptait aussi deux moulins : le plus ancien celui de Felschling était le moulin banal pour les habitants de Berviller et fut reconstruit après la guerre de Trente Ans et dépendait de la seigneurie d'Ahr et d'Hausen. Le moulin Neuf ou Weissbachmühle ne date que du début du XIXe siècle et fut construit par Antoine Schidler. En 1812, la statistique industrielle de la Moselle parlait de trois moulins à Berviller mais il est probable qu'on comptait aussi un moulin à huile.

BERVILLER eT lES GULDNER

La famille Guldner qui a produit de nombreux sculpteurs depuis le XVIIe siècle, tire ses racines du village de Berviller. Au XVIIIe siècle, cinq frères travaillèrent en particulier pour l'abbaye prémontrée de Wadgassen et formèrent une école que l'on désigna alors sous le terme de Baroque de Bérus. Les endroits où peuvent encore se voir leurs œuvres sont surtout Bérus, Sarreguemines (église St Nicolas), Grosbliederstroff (église et chapelle) ainsi que Kemplich et Waldwisse. Mais non seulement ces Guldner furent cinq à travailler ensemble dans un atelier commun mais parmi leurs descendants on ne compte pas moins de 29 sculpteurs et la tradition se perpétue encore, des membres de cette famille exercent le métier de marbriers à Forbach. La famille a organisé sa première réunion de famille à Bérus le 27 mai dernier et à cette occasion, la SHAN a mis en souscription un fascicule d'inventaire des œuvres retrouvées avec de nombreuses photos.