Cet article a été écrit par Jean Pierre EHL et publié par le Républicain Lorrain il y a une quinzaine d'années

Les instituteurs de Berviller au 18 et 19e siècle

Les maîtres d'école d'antan étaient aussi sacristain et chantre à l'église ; mais cela ne suffisait souvent pas à nourrir leur famille. Aussi exerçaient-ils un autre métier, souvent artisanal : le métier de cordonnier ou de tailleur convenait bien car il permettait en même temps de surveiller les élèves pendant qu'ils apprenaient à lire, un peu à compter et exceptionnellement à écrire.

En 1698, une visite canonique nous apprend qu'il y avait bien un maître d'école à Berviller mais qu'il n'avait point d'école.

1705 KURTZROCH Jean

1720 - 1746 Ritz Jacques

1728 MANCK François

1732 TILL Henri

1748 - 1750 PLUNTZ (Jean) Nicolas, ancien journalier

1751 - 1753 BLIMER ou BLUMER ou BLUMMER Jean Jacques : Il était de Gaweistroff et en 1750 chantre et maître adjoint. Plus tard on le disait sans profession. En 1751, une visite canonique déclarait que le maître d'école était incapable.

1752 ENGLINGER Christian, ludimagister En 1753, lors de la visite canonique, l'enquêteur réclamait l'élection urgente d'un maître d'école capable et il enjoignait solennellement aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école et aux enseignements religieux.

1754 - 1757 WIESER ou WISER Nicolas venant d'Ottonville, ludimagister

1759 - 1771 HIRSCHAUER Barthelemy

1771 - 1788 STOULIG ou STULLICH ou STULIG Jacques de Leyding Lors de la visite canonique de 1786, le rapport réclamait qu'il fut choisi un maître d'école qui soit muni de l'approbation épiscopale sinon il aura défense d'exercer ses fonctions.

1789 - 1795 COURT ou COURTE Bernard, originaire de Boulay, encore cité en 1801.

1803 - ? DORY Simon

1812 - 1814 BERGER Charles, instituteur et chantre.

1814 - 1821 VINGLER Joseph de Greining près de Grostenquin, instituteur et greffier. Il était encore en place en 1823 puisque le curé Richard déposa plainte à l'évêché contre lui.

1825 - 1826 KRIEGER Jean

1826 - 1838 PHILIPPE Jacques de Blieskastel.

1838 - 1842 PONCELET Martin qui venait de Tromborn. Il mourut en 1842 à l'âge de 67 ans. Les archives conservent le contrat passé entre la commune et le maître d'école en 1838. (Voir le contrat ci-dessous)

1842 - 1847 BOULLING Joseph Boulling Pierre fut sous-maître de 1845 ... ?

1847 - 1848 KAAS Pierre, seulement quelques mois.

1848 - 1852 NIPPERT François

1854 HAAN Christian, partait pour Macker

1854 - 1861 SCHMITT Jean

1863 - 1865 KIRCH Nicolas

1866 - 1868 MALAISE Jean Joseph

1868 DAX Pierre

1872 - 1920 BOUR Jean Adam Eugène

1920 CORTI Dominique « un corse », il était le seul avec sa famille à parler français au village.

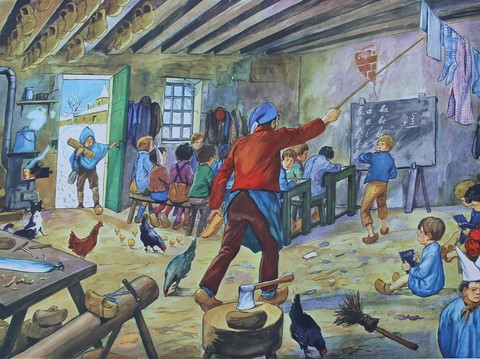

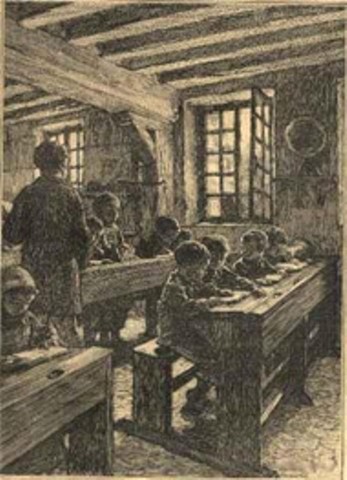

Une classe rurale en 1838 à Berviller

Ces articles ont été écrits par Jean Pierre EHL et publiés par le Républicain Lorrain il y a une quinzaine d'années.

1838. Berviller-en-Moselle. Le budget de l'année précise que la population est de 620 individus (Recensement 1982 : 454 habitants). Dans le registre des délibérations du conseil municipal on parle de 180 enfants qui fréquentent l'école (il faudrait sans doute sous-entendre qui sont en âge de fréquenter). Ces chiffres l'attestent : la surcharge des effectifs dans les classes ne date pas d'hier. Mais à l'époque comment concilier surcharge des classes et progrès des élèves ?

Il semble que cela était possible par le biais de la méthode dite "enseignement mutuel". Certains documents affirment que dans une école mutuelle un maître capable pouvait "gouverner" 140 enfants... : "Le maître trône à son bureau . Il est assisté d'un ou plusieurs suppléants. Tel un chef d'orchestre, il règle la marche de l'école."

Sur les 180 Inscrits de 1838, 'combien se trouve-t-il d'élèves assidus ? Ceux qui viennent effectivement pendant pendant les mois d'hiver dans l'unique salle de 9 m sur 10 m, où il fait quelquefois si froid "malgré qu'on chauffe à force les fourneaux !" (sic), le matin, les garçons, l'après-midi, les filles. Et leur maître ? C'était quelqu'un !

Les délibérations du conseil mnunicipal de Berviller en 1838 rappellent une évidence : l'entretien de la maison d'école et le traitement de l'instituteur sont un véritable gouffre pour les finances communales. Berviller n'était pas riche : le budget 1838 s'équilibre en recettes et en dépense à

1 223,01 F...

Une dernière précision est nécessaire : les archives communales prouvent que dans la première moitié du siècle dernier les maîtres d'école se succédaient à Berviller (et sans doute ailleurs aussi) à une vive cadence. Il y en eut une bonne vingtaine de 1820 à 1860 ; certains ne restaient que quelques mois et il y eut des hivers sans école.

Maître d'école : un métier guère enviable ?

Lors d'une séance du conseil municipal de l'époque à laquelle assistaient comme édiles : MM. Bausch (maire), Schmitt, Kieffer, Pluntz, Folschveiller, Gousse, Pohl, Guersing, Jager et Berting, le président de séance devait rappeler les propos d'une circulaire préfectorale d'alors :

"En général, les, conseils municipaux règlent les traitements des Instituteurs avec une trop grande parcimonie. Il faut que l'homme qui se dévoue aux pénibles fonctions de maître d'école y trouve des avantages assez grands pour n'avoir pas besoin de chercher, dans d'autres travaux des ressources nécessaires pour entretenir sa famille. Dans beaucoup de communes, l'instituteur est forcé, pour subsister, d'exercer un métier ou de se livrer pendant une partie de l'année aux travaux de l'agriculture (...). L'amélioration de l'instruction élémentaire ne se fera que si l'on assure aux instituteurs une existence au-dessus du besoin."

L'acte de nomination

d'un instituteur en 1838

Une vieille page jaunie rappelle les termes de l'acte de nomination d'un instituteur, acte daté de 1838. En voici l'essentiel. "Entre les soussignés Jacques, Martin Poncelet, instituteur demeurant à Tromborn d'une part, et François Bausch, maire et son conseil municipal de la commune de Berveiller et au nom de la commune a été convenu ce qui suit, à savoir : le sieur Poncelet s'engage à servir la commune en qualité d'instituteur greffier et Chantre vu sen brevet à lui délivré le 30 janvier 1817...

1. Sera tenu le dit Poncelet de s'acquitter fidèlement et de se conformer aux règlements existants tant civil et spirituel.

2. De commencer le 2 novembre l'école jusqu'à Pâques.

3. Il sera tenu de sonner les cloches pour l'office divin, pour les angélus du matin, midi et soir, d'avoir soin aux ornements de l'église, et de tenir le tout en propreté, et de remonter l'horloge, et il lui sera alloué pour gage :

1. Le logement de la maison d'école existant actuellement à sa destination terres et jardin et un lot d'affouage.

2. Il lui sera payé annuellement une somme fixe de deux cents francs, outre une rétribution mensuelle à payer par les élèves fréquentant l'école pour le temps de l'hiver, 75 centimes de ceux qui écrivent et 60 centimes qui n'écrivent pas.

3. Il lui sera alloué pour remonter l'horloge et blanchir le linge de l'église et chantre extra la somme de 80 F ..."

Ce que dit la loi

Loi du 1er mai 1802, titre II «des écoles primaires»

Art. 3 : Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se composera du logement fourni par les communes, d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux.

Art. 4 : Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents qui seraient hors d'état de la payer ; cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les écoles primaires.

Extrait du décret impérial du 17 mars 1808 (organisation de l'Université)

Art. 38 : « Toutes les écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement :

1. les préceptes de la religion catholique.

2. la fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale, dépositaire du bonheur des peuples, et à la dynastie napoléonienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les constitutions...»

Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'Empire français (1808 ; extrait)

« D. - Quels sont les devoirs des chrétiens à l'égard des princes qui les gouvernent, et quels sont en particulier nos devoirs envers Napoléon 1er notre Empereur ?

R. - Les chrétiens doivent aux princes qui les gouvernent, et nous devons en particulier à Napoléon 1er, notre Empereur, l'amour, le respect, l'obéissance, la fidélité, service militaire, les tributs ordonnés pour la conservation et la défense de l'Empire et de son trône ; nous lui devons encore des prières ferventes pour son salut et pour la prospérité spirituelle et temporelle de l'Etat.

D. - Pourquoi sommes-nous tenus de tous ces devoirs envers notre Empereur ?

R - C'est, premièrement, parce que Dieu, qui crée les

empires et les distribue selon sa volonté, en comblant notre Empereur de dons, soit dans la paix soit dans la guerre, l'a établi notre souverain, l'a rendu le ministre de sa puissance et son image sur la Terre. Honorer et servir notre Empereur est donc honorer et servir Dieu même. ( ...) »

Les maîtres d'école

14 maîtres d'école se suivirent entre 1803 et 1868. Certains ne restèrent que fort peu de temps. Ce métier ingrat ne leur permettant pas de gagner leur vie. Il faudra encore de nombreuses années pour que l'instituteur ne soit plus le pauvre type chargé d'une mission considérée comme inutile et dont on aimait se moquer en le surnommant "Das arme Dorfschulmeisterlein ! "

Ce siècle a connu 2 extrêmes à Berveiller : le nombre impressionnant de maîtres de 1800 à 1870 et le cas rarissime d'un maître hors du commun par sa sévérité et sa longévité. Il régna chez nous près d'un demi siècle (1871 à 1919), partageant cet absolutisme bismarckien avec les curés respectifs.

Quand les grands-parents parlent a leurs petits-enfants du temps où ils allaient à l'école au début de ce siècle, ils se plaisent à leur rappeler la sévérité légendaire des maîtres de leur enfance. Ils sont unanimes dans leurs volubiles propos, lorsqu'ils évoquent les raclées qui faisaient partie de leur vie quotidienne... « Et il ne fallait pas s'en plaindre à la maison car on risquait de récolter une deuxième volée ...» Et l'un d'eux d'ajouter en s'adressant à son petit-fils, pontifiant : « Vous avez de la chance. Aujourd'hui, apprendre est une magnifique aventure dans le pays du savoir. Moi, à ton âge (leitmotiv connu) je l'admets, j'avais un excellent maître, M. Bour, un homme sévère que nous craignions beaucoup. Il ne ménageait ni nos doigts ni nos postérieurs ni nos méninges. Près d'un demi-siècle, il fut le maître de notre village (1873 à 1920)».

Deux dates :

Vers 1810 les marques disparaissent peu à peu sous les actes que rédigent depuis la révolution les maires par la main de leurs secrétaires.

(On commence à savoir écrire.)

Vers 1850 la plume d'acier fait son apparition et détrône la plume d'oie.